Qu’est-ce que la rafle des notables ?

12 décembre 1941

La rafle des notables, survenue le 12 décembre 1941 à Paris, est l’arrestation de 743 Juifs français, installés depuis de nombreuses années dans la société française. Raflés car jugés « influents » par les autorités d’Occupation, certains de ces hommes portent l’insigne de la Légion d’honneur. Internés durant trois mois au camp de transit de Compiègne, ils seront ensuite envoyés à Auschwitz, le 27 mars 1942, dans ce qui restera comme le premier convoi de déportés à quitter la France.

Entrée du camp de concentration d’Auschwitz – © Fortitude Studio

Ça s’est passé en

île-de-France

L’arrestation des notables

C’est une histoire qui commence comme tant d’autres, en cette sombre et imprévisible période. Entre 5h30 et 7h30 du matin, le son de la sonnette résonne comme la foudre, déchirant subitement le calme de cette froide nuit du 12 décembre 1941. Derrière la porte, deux soldats allemands accompagnés de deux policiers français : « Nous aimerions vous emmener pour vous poser quelques questions. On vous laisse faire une petite valise. C’est une affaire de quarante-huit heures ».

743 Juifs français, jugés « influents »

A Paris, sur un ordre allemand donné le 5 décembre précédent, 743 Juifs français, considérés comme influents, sont arrêtés.

Tous sont des hommes. Treize d’entre eux sont polytechniciens et 55 portent l’insigne de la Légion d’honneur. Ce matin-là, ils sont 390 commerçants et directeurs d’entreprise, 322 artisans, 91 ingénieurs, 63 médecins et dentistes, 33 pharmaciens et chimistes, 31 étudiants, 37 professions libérales, 16 avocats, 11 professeurs et 53 sans profession. Parmi eux, René Blum, directeur des Ballets de Monte-Carlo et frère de Léon Blum, Roger Masse, polytechnicien et militaire de l’armée française, Robert Dreyfus, conseiller à la Cour de cassation, ou encore Edouard Laemlé, président de la chambre à la cour d’appel de Paris.

L’ensemble de ces hommes sont – au compte goutte – rassemblés au manège Bossut, sombre et sableux, de l’École militaire, elle-même située derrière les Invalides. Au fur et à mesure des arrivées, la poussière est soulevée, renforçant ce besoin de boire, droit qui leur est interdit. Au fond de ce bâtiment, long de 50 mètres sur 10 mètres de large, les Allemands installent une mitrailleuse et menacent avec amusement les hommes qui, débout contre le mur, n’ont pas le droit, non plus, de s’assoir. La journée passe ainsi, interminable et debout depuis l’aube, les estomacs vides.

Une fois la nuit tombée, à 19 heures plus exactement, tous sont emmenés, sous les cris et les coups de crosse des soldats allemands, jusqu’à la gare du Nord. Par autobus, ils traversent la capitale totalement déserte, le couvre-feu étant imposé aux Parisiens à partir de 18 heures. Arrivés sur place, 300 Juifs étrangers, transférés du camp de Drancy, ainsi qu’une quarantaine d’autres hommes, arrêtés au hasard dans les rues de Paris, sont ajoutés au groupe des notables. De là, il ne s’agit que de répondre aux ordres de Berlin, qui réclamait 1 000 hommes.

L’internement au camp de Compiègne

Ces hommes devaient être déportés sans tarder. Mais le 24 décembre, un télégramme secret et urgent fut envoyé de Berlin, signalant l’encombrement des trains allemands par les soldats permissionnaires, à l’occasion des fêtes de Noël. Ainsi et pendant trois mois, les détenus vont devoir survivre dans les pires conditions humanitaires et sanitaires, au sein du « camp des Juifs » de Compiègne.

Le « camp des Juifs »

Les 18 et 20 décembre, soit une semaine après leur arrivée au camp de Conpiègne, 73 détenus considérés comme très grands malades sont finalement libérés. Il faut aussi en compter 20 autres, relâchés car âgés de plus de 65 ans, et 15 de plus encore sur ordre spécial. Pour les autres, c’est le début d’un long périple.

A Compiègne, les notables et les autres internés de Drancy prennent leurs quartiers au sein du camp C ; le « camp des Juifs ». Instantanément, ces hommes découvrent les conditions épouvantables dans lesquelles ils vont devoir survivre.

Dans les chambrées, il n’y a pas de chauffage, juste un poêle installé en son centre qui n’est allumé que deux heures par jour. Les vitres sont cassées et laissent passer le froid glacial de cet hiver 41-42, où les températures atteignent souvent les moins 20 degrés. De fait à l’intérieur, le thermostat ne dépasse que rarement les valeurs positives.

Les toilettes du camp – construction en brique dotée de seulement 5 emplacements pour 1 000 détenus – s’avèrent évidemment bien insuffisante. Inévitablement et très rapidement, la saleté en devient repoussante et l’odeur irrespirable. Aller aux toilettes se transforme en une véritable souffrance morale. Les lavabos, qui servent aussi d’urinoirs la nuit, sont tout aussi répugnants. Lorsque les tuyaux ne sont pas gelés, un léger filet d’eau glacé s’en échappe.

Première étape d’une longue période de survie

Durant leur détention, les détenus n’auront le droit qu’à une seule douche, à l’intérieur du camp des prisonniers russes, voisin du leur. Ainsi, la vermine s’installe et les poux envahissent la paille sur laquelle ils dorment, ainsi que les vêtements qu’ils portent depuis leur arrestation. Dans ces conditions, les corvées et les appels du matin et du soir – dans la neige et le froid – deviennent de véritables épreuves physiques, causant des évanouissements et de terribles douleurs, d’autant plus que les ventres restent et resteront vides.

Les détenus du « camp de Juifs » n’ont le droit qu’à un jus froid et infâme le matin. A 13 heures, une soupe claire : du liquide, quelques légumes et parfois un morceau de viande ridicule, et une boule de pain de 800 grammes, que les détenus doivent se partager en cinq ou six. Enfin à 17 heures, le « thé » du soir, qui ne présente finalement guère de différence avec celui du matin.

Rongés par la malnutrition, le froid et la maladie, les hommes perdent rapidement entre 25 et 30 kilos. Leur température corporelle est souvent proche des 34 à 35°C.

Les notables déportés à Auschwitz

En raison de leur grave état de santé, certains détenus sont finalement libérés. De fait, les Allemands préfèrent les voir mourir à l’hôpital. D’autres à nouveau, s’en sortent en raison de leur âge : trop jeunes ou trop vieux. Déclarés inaptes au travail, 170 hommes sont transférés à Drancy, camp depuis lequel ils seront – tout de même – déportés vers la Pologne.

Le premier convoi à quitter la France

Le 27 mars 1942, quelques semaines après la Conférence de Wannsee, les 550 hommes restants sont directement déportés de Compiègne en Pologne, par le convoi n°767, seul train composé de wagons de troisième classe. En France, il s’agit du convoi n°1. Chargé de 1 112 personnes, il est le premier des 43 convois de cette seule année 1942, dans lesquels 42 000 détenus seront déportés.

Avant de prendre lui-même la direction de ce premier convoi, Theodor Dannecker, chef du service des affaires juives de la Gestapo, avait envoyé le telex réglementaire en triple exemplaire au commandant du camp d’Auschwitz, à l’inspecteur des camps de concentration et au service anti-juif de la Gestapo à Berlin.

Le train arrivera à Auschwitz le 30 mars suivant, à 5h33 du matin, très probablement sur la « Judenrampe », située à proximité de l’entrée du camp de Birkenau. En 1945, il ne restera que 23 survivants.

A lire aussi → Web-documentaire Auschwitz-Birkenau

Sur le même thème…

Histoire de l’antisémitisme en Allemagne : origine et évolutions avant l’arrivée des nazis

À ses premières origines, l'antisémitisme est une histoire européenne et chrétienne. En revanche, c'est en Allemagne qu'il prend la tournure la plus tragique.

Les premiers camps de concentration nazis en Allemagne entre 1933 et 1939 : rôles et fonctionnement

Dans un premier temps, ils se révèlent être un outil indispensable à l'anéantissement de l'opposition politique au Parti nazi. Dans la seconde moitié des années 1930, ils servent à l'internement des personnes jugées "indésirables" : "criminels d'habitude", Juifs, Tziganes, chômeurs, mendiants...

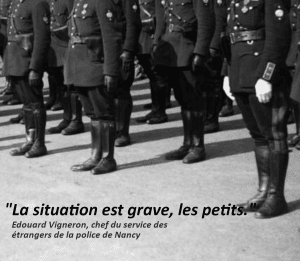

La rafle manquée de Nancy

Le 19 juillet 1942, la rafle de Nancy est déclenchée. Pourtant, et grâce à la désobéissance de tout un service de police, 350 Juifs sont sauvés d’une arrestation certaine.

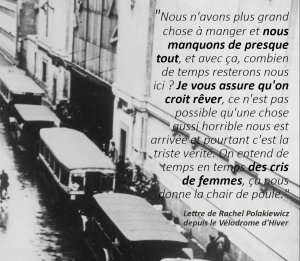

La rafle du Vél’ d’Hiv

Pour la première fois depuis le début de l’Occupation, femmes et enfants sont aussi la cible des 4 500 policiers mobilisés. Au terme de ces deux journées, 12 884 Juifs ont été arrêtés.