Brève histoire des premiers camps de concentration au cœur de la répression nazie

Les premiers camps de concentration nazis sont créés dès l’arrivée de Hitler au pouvoir, en janvier 1933. Dans un premier temps, ils se révèlent être un outil indispensable à l’anéantissement de l’opposition politique au Parti nazi. Dans la seconde moitié des années 1930, ils servent à l’internement des personnes jugées « indésirables » : « criminels d’habitude », Juifs, Tziganes, chômeurs, mendiants… Sous le contrôle de la SS de Heinrich Himmler, ils sont des lieux où règne continuellement une violence extrême, où la torture et le travail forcé symbolisent la brutalité et l’oppression du régime nazi, dès ses débuts.

Photographie d’illustation prise à Birkenau – Matthieu Mugneret – Fortitude Studio

Origines et contexte des premiers camps de concentration

On peut penser – à tort – que les camps de concentration apparaissent après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, les premiers sont ouverts dès l’arrivée au pouvoir des nazis. Au début, la majorité des personnes qui y sont enfermées sont des citoyens allemands. Ils ne sont pas internés pour des actes illégaux, mais pour ce qu’ils sont. Dans l’esprit de Hitler, l’utilisation de camps dans lesquels ses opposants de gauche seraient enfermés, est une idée qui remonte au moins au début des années 1920. En revanche, sa mise en oeuvre n’a jamais été préparée. Durant les premiers mois de leur prise du pouvoir, les nazis improvisent. En particulier, ils s’inspirent de leurs propres expériences et de ce qui existe déjà.

A lire aussi → Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir ?

Origines des camps de concentration en Allemagne

En janvier 1933, le modèle des camps de concentration nazis restent encore à inventer. Aucun plan n’est conçu. Dès lors, les responsables nazis chargés de leur création, s’inspirent dans un premier temps de leurs propres expériences personnelles. Certains sont des vétérans de la Grande Guerre, d’autres sont aussi d’anciens détenus des prisons de la République de Weimar. Ainsi, les premiers camps ouverts adoptent un fonctionnement relativement proche des pratiques pénitentiaires et de celles de l’armée. Néanmoins, ce fonctionnement s’éloigne immédiatement des pratiques dites « régulières », au profit d’une véritable torture à la fois physique et mentale.

Notamment, les horaires et les sanctions disciplinaires proviennent du système carcéral allemand. C’est par exemple le cas des flagellations, même si la pratique avait été abandonnée au lendemain de la Première Guerre mondiale, car jugée inefficace. Le travail forcé est également une pratique inspirée des prisons régulières de la République. En revanche, son application sera rapidement détournée de son principe originel par les nazis.

Parallèlement, certaines tâches – telle que celle de la corvée de lit – sont issues des pratiques militaires. On y trouve également l’appel ou les exercices sportifs que les nazis appellent le « sport » (course à pied, pompes, déplacement en rampant ou en sautant…). Dans l’armée, ces exercices servent à créer un esprit de corps parmi les troupes. Dans les camps, il servent uniquement à détruire les détenus. Ces inspirations se retrouvent aussi dans le comportement des gardes : allure impériale, marches en formation, uniformes…

Anéantir l’opposition politique des nazis

Dès lors qu’il accède au pouvoir, Hitler cherche à consolider et à renforcer sa position par tous les moyens. Pour y parvenir et dans sa logique dictatoriale, l’opposition politique doit être anéantie. Au cours des premières semaines de cette année 1933, les communistes sont la première cible des nazis.

Après l’incendie du Reichstag, le gouvernement adopte un décret d’urgence « pour la protection du peuple et de l’État ». Abolissant les libertés fondamentales, il devient un prétexte pour l’arrestation de nombreux cadres du Parti communiste (KDP) et de ses militants et sympathisants. Envoyés dans les premiers camps de concentration ouverts à cet effet, ils seront bien suivis de membres du Parti Social-démocrate.

La « mise au pas » de la société allemande

Arrivé en tête des élections législatives du 5 mars, Hitler fait voter la loi d’habilitation par le Reichstag. Celle-ci lui accordant les pleins pouvoirs, il lance la « coordination » de la société allemande (« mise au pas »). Vaste processus consistant à homogénéiser et à contrôler la nation allemande par la terreur et la violence, de nombreuses personnes sont arrêtées et emprisonnées à travers toute l’Allemagne. Dans cette marche forcée imposée au peuple allemand, le rôle des Chemises brunes (SA) est absolument capital.

Aucun niveau de la société, qu’il soit social, économique ou politique, n’est épargné. C’est par exemple le cas du monde de la culture, qui subit de véritables et violentes purges. Désormais mis au pas et passés sous le contrôle du ministère de la Propagande, les univers de la presse comme celui du cinéma sont « débarrassés » de ceux qui ne correspondent pas à l’idéologie nazie. Ce procédé s’adapte véritablement à tous les domaines de la vie allemande (éducation, associations, musique, radio, syndicats, justice, fonction publique…).

La répression contre les « asociaux »

Le 14 juillet 1933 – soit six mois après l’arrivée de Hitler au pouvoir -, le Parti nazi devient le parti unique en Allemagne. L’opposition politique est de fait anéantie alors que l’essentiel du processus de « mise au pas » de la société allemande est désormais achevé. Progressivement, la population des camps de concentration nazis va alors changer.

En février 1936, Hitler réoriente l’utilisation des camps pour « purger la race allemande des éléments indésirables et dégénérés ». Défini avec Himmler, le statut « d’élément indésirable » vise les « criminels d’habitude », les asociaux et plus globalement ceux qui ne correspondent pas à l’esprit de communauté, voulu par les nazis.

À nouveau, les arrestations se veulent massives. A tel point que celles-ci entrainent un surpeuplement des camps. Les « criminels d’habitude » sont les personnes qui – par le passé – furent condamnées à plusieurs reprises. Peu importe la cause, peu de distinction n’est faite entre les délits graves, et les modestes écarts de conduite. Comme le précise Nikolaus Wachsmann dans son livre dédié à l’histoire des camps de concentration nazis, un Allemand auteur d’une simple infraction au code de la route peut se retrouver interné.

De manière générale, la catégorie des « asociaux » regroupe les personnes en situation de chômage longue durée, les prostituées, les proxénètes, les mendiants, les sans-abris, mais aussi les Tziganes ou les Juifs. A cette date, les Juifs ne constituent pas encore une catégorie de détenus à part entière. En revanche, il est certain que désormais, les camps de concentration nazis deviennent un instrument racial et social.

La création des premiers camps

Durant les premiers mois de 1933, au moins 70 camps sont ouverts à travers toute l’Allemagne. A ceux-là, il faut également ajouter un nombre inconnu mais certainement plus élevé de chambres de torture et de petites prisons improvisées, qui surgissent au sein de lieux improbables. Par exemple et rien qu’à Berlin, les SA et les SS dirigent des dizaines de « camps », installés dans des hôtels, des auberges de jeunesse, des brasseries ou bien des appartements privés.

Une solution hâtive dans les premiers mois de 1933

Courant cette même période, environ 45 000 personnes sont emprisonnées en-dehors de tout cadre légal dans ces « prisons » improvisées. D’un camp à l’autre, le fonctionnement et le traitement des détenus peu encore varier. Cependant, bon nombre d’entre eux sont torturés par leurs gardiens. Plusieurs centaines sont tués. Comme expliqué plus haut, la plupart de ces prisonniers sont des « politiques » : des communistes, des sociaux-démocrates ou des syndicalistes.

Pour autant, la population carcérale des camps nazis baissera à environ 11 000 prisonniers d’ici le mois de mai 1934. La principale raison est – qu’à cette période – la plupart des internés sont remis en liberté, dès lors que les nazis les estiment « rééduqués ». Il n’en demeure pas moins qu’ils en ressortent profondément épouvantés.

Signe que le nouveau régime se sent davantage en sécurité, seuls 4 camps de concentration seront encore en service à l’été 1937 : Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen et le camp pour femmes de Lichtenburg. Ce sont au sein de ces camps que seront internés et exploités les « asociaux » à partir de 1936, nécessitant l’ouverture de nouveaux. Les autres ont progressivement été fermés comme par exemple Esterwegen en 1936, Sachsenburg en 1937, ou encore Oranienburg et Fuhlsbüttel en 1939.

Liste des camps de concentration à l’été 1939

- Dachau : ouvert en mars 1933

- Sachsenhausen : ouvert en septembre 1936

- Buchenwald : ouvert en août 1937

- Flossebürg : ouvert en mai 1938

- Mauthausen : ouvert en août 1938

- Ravensbrück : ouvert en mai 1939

Le fonctionnement des camps de concentration

Les nazis accusent les prisons de la République de Weimar – qu’ils qualifient de « sanatorium » – d’un large excès de bienveillance à l’égard des criminels qui y sont enfermés. Selon eux, ils bénéficient par exemple de trop riches divertissements ou bien de repas de trop bonne qualité. Peut-être Hitler – et tant d’autres nazis – fait référence à sa propre expérience. Il est vrai qu’en raison de ses opinions nationalistes, il avait bénéficié d’une très grande indulgence de la part de ses gardiens. Dans la réalité des faits, le système carcéral est très strict. Cependant, certains établissements expérimentent un système privilégiant l’éducation ou la réinsertion. Ce ne sera plus le cas sous le nazisme.

Le rôle de la SS de Himmler

Né à Munich en 1900, Heinrich Himmler s’est vite engagé dans une bataille acharnée contre la République de Weimar qu’il rejette. Entré au Parti nazi, il prend – en 1929 – la tête de la SS : une petite unité dédiée à la protection rapprochée de Hitler, encore placée sous l’autorité des Chemises brunes. Ambitieux et en quête de pouvoir, Himmler fait évoluer la SS en une véritable force paramilitaire. Après la Nuit des longs couteaux, elle deviendra un puissant appareil de répression.

En attendant, en 1933, la SS n’est encore constituée que de 50 000 membres environ. Fin mars début avril, elle commence progressivement à remplacer les gardiens policiers des camps de concentration. A la fin du mois de mai, elle prend officiellement en charge à elle seule le camp de Dachau. Son arrivée est accompagnée de véritables orgies de violences contre les détenus et même de meutres prémidités. Les Juifs sont les premiers visés. Finalement, entre 1934 et 1935, Himmler parvient à faire passer l’ensemble des camps de concentration sous le contrôle de sa SS. Ce sera le cas jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour toutes les prochaines structures de ce type, ainsi que pour les camps d’extermination, comme Auschwitz-Birkenau.

C’est ici que vous êtes, et pas dans un sanatorium ! Déjà, vous l’avez pigé. Celui qui n’a pas saisi, on lui fera vite comprendre. Vous pouvez y compter. Ici, vous n’êtes pas des détenus de l’administration pénitentiaire qui purgent une peine prononcée par un tribunal, vous êtes des « prisonniers ». Un point c’est tout. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez vite le découvrir. Vous êtes sans honneur et sans défense ! Vous êtes sans droits ! Votre sort est un sort d’esclave ! Amen.

Le camp de Dachau : la réglementation des conditions de vie des détenus et de leur traitement

Ouvert le 20 mars 1933, le camp de concentration de Dachau devient très vite un « modèle » dans la logique concentrationnaire nazie. Il débouche vers la systématisation des conditions d’internement et devient le fondement même de l’ensemble des autres camps. La violence s’impose comme seul langage avec les internés.

Le règlement que les détenus de Dachau doivent respecter est volontairement complexe. De cette sorte, il donne un pouvoir illimité aux gardiens, tout en promettant de graves violences aux prisonniers, pour des infractions réelles ou supposées. Par exemple, si un interné aborde la politique dans un esprit « d’incitation », celui-ci doit être pendu. S’il se rend coupable d’une agression envers un gardien ou d’un acte de sabotage, de mutinuerie ou d’insubordination, il doit être passé par les armes. Pour servir « d’exemple », ces peines sont exécutées devant les autres détenus.

Pour les infractions qualifiées de moins graves, les prisonniers jugés coupables ou supposés peuvent être contraint à l’isolement, avec pour unique nourriture du pain et de l’eau. Ils peuvent aussi être condamnés à des châtiments corporels, des exercices physiques répétés et épuisants ou bien à la suppression de leur courrier. Dans tous les cas, ces punitions s’accompagnent systématiquement d’une prolongation de la durée de détention exécutée.

Le travail forcé

A la veille de la guerre, les effectifs des camps de concentration nazis sont d’environ 21 000 détenus. A cette période et comme expliqué plus haut, un très grand nombre d’entre eux sont des « asociaux ». Si le travail forcé était une pratique courante dans les prisons de la République de Weimar, elle prend une toute autre forme sous la direction SS.

Non seulement le travail forcé est utilisé comme un moyen de répression et de rédemption, mais surtout, il devient un levier économique. Prenant une fonction toujours plus importante dans l’organisation des camps, plusieurs sous-camp de travail sont déjà créés à proximité d’usines ou de carrières, dans lesquelles les détenus sont employés gratuitement.

Pour ces derniers, les conditions de vie s’aggrave encore. De fait, sous les coups des SS, la main d’oeuvre devient consommable. Finalement, l’unique objectif des prisonniers ne consiste plus qu’à rester en vie.

Les effets des camps sur la population allemande

La population allemande n’ignore pas l’existence des camps de concentration nazis. Déjà, parce que la propagande nazie en parle – de manière contrôlée – dans la presse. Pour le régime, il s’agit alors de faire passer un message à double sens. D’un côté, les sympathisants nazis ou conservateurs entendent qu’ils sont protégés et débarrassés des « meurtriers et incendiaires communistes ». D’un autre, il s’agit de faire comprendre aux éventuels opposants qu’il reste encore des places.

Cependant, les autorités nazis ne parviennent réellement jamais à totalement contrôler l’image des camps. Déjà, pour une raison assez simple, c’est que bon nombre d’Allemands sont témoins des violences. Par exemple, ils voient les cortèges de prisonniers violentés traversant les villes et villages, dans le cadre du travail forcé. Dans la promiscuité des premières prisons improvisées, ils entendent les cris des détenus torturés.

Parallèlement, certains gardes SA puis SS racontent leurs actions dans leur cercle familial, mais aussi dans les brasseries du coin. En même temps et malgré les menaces, certains prisonniers libérés se livrent à de véritables témoignages détaillés. Il faut aussi ajouter qu’au début du fonctionnement des camps, certains acceptaient les visites des familles.

Ces nombreux témoins sont alors à l’origine de ce que les nazis qualifient de « chuchotages ». Un bouche à oreille qui contredit la propagande, notamment sur le traitement des prisonniers. Si l’ensemble de la population allemande ne peut connaitre de manière détaillée le fonctionnement des camps de concentration, elle est tout de même placée dans la confidence. Une vérité qui contredit le mythe de l’ignorance de l’existence des camps, qui dominera la mémoire allemande pendant plusieurs dizaines d’années après la guerre.

Sur le même thème…

Histoire de l’antisémitisme en Allemagne : origine et évolutions avant l’arrivée des nazis

À ses premières origines, l'antisémitisme est une histoire européenne et chrétienne. En revanche, c'est en Allemagne qu'il prend la tournure la plus tragique.

Histoire de la rafle des notables

Raflés car jugés « influents » par les autorités d’Occupation, certains de ces hommes portent l’insigne de la Légion d’honneur.

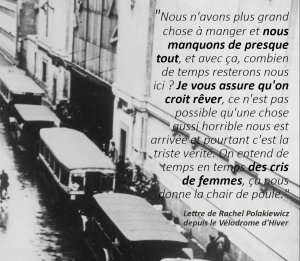

La rafle manquée de Nancy

Le 19 juillet 1942, la rafle de Nancy est déclenchée. Pourtant, et grâce à la désobéissance de tout un service de police, 350 Juifs sont sauvés d’une arrestation certaine.

La rafle du Vél’ d’Hiv

Pour la première fois depuis le début de l’Occupation, femmes et enfants sont aussi la cible des 4 500 policiers mobilisés. Au terme de ces deux journées, 12 884 Juifs ont été arrêtés.