La rafle des enfants d’Izieu

La rafle d’Izieu est l’arrestation de 44 enfants par la Gestapo lyonnaise, le 6 avril 1944, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants d’Izieu étaient réfugiés dans une grande maison transformée en colonie de vacances afin d’échapper aux persécutions antisémites sous l’Occupation.

Ça s’est passé en

Auvergne-Rhône-Alpes

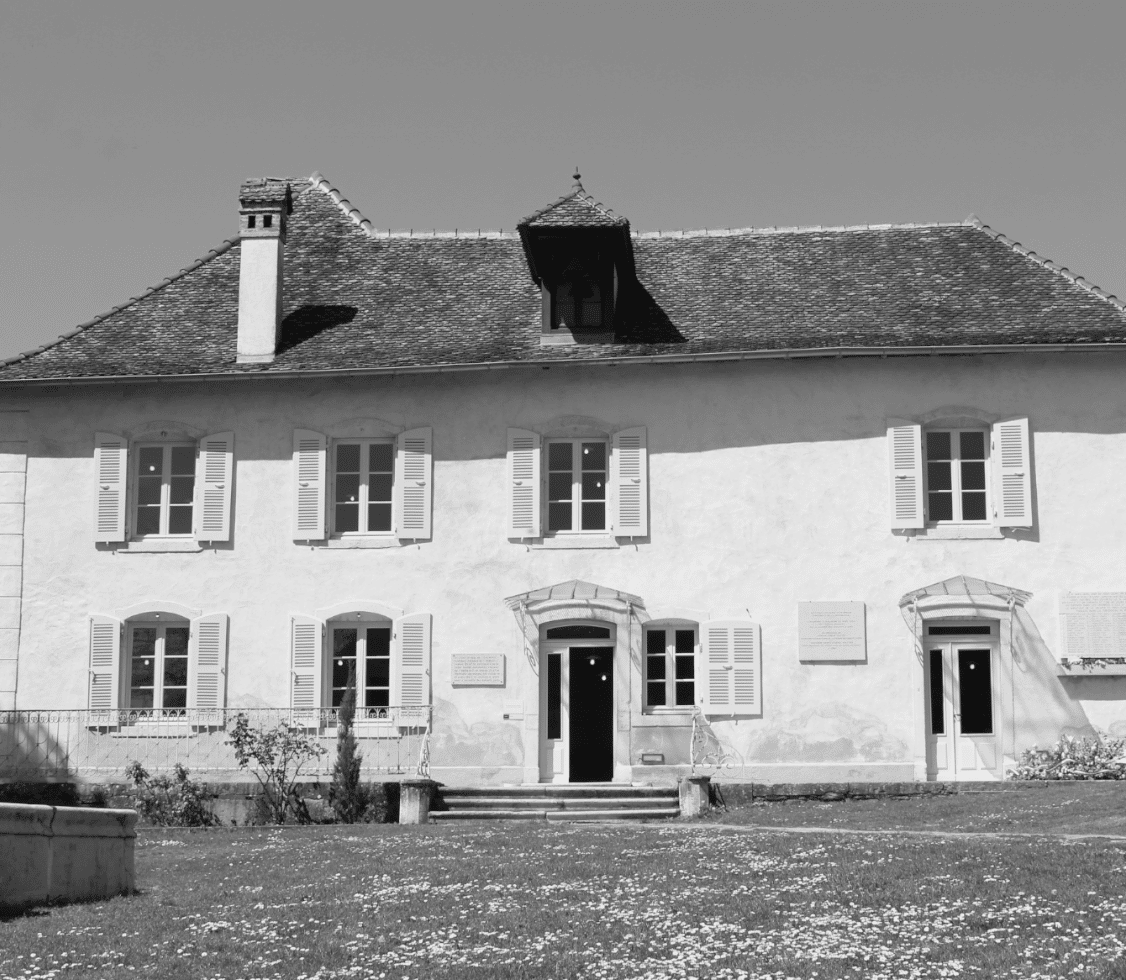

La maison d’Izieu

Depuis le mois de mars 1942, Sabine Zlatin, assistante sociale auprès de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants), dirige la sanatorium Saint-Roch à Palavas-les-Flots. Ici, les enfants sortis des camps y sont logés et soignés dans l’attente d’un nouveau lieu d’hébergement. Dans la plupart des cas, leurs parents sont ou seront prochainement déportés. Le sanatorium de Saint-Roch n’est pas unique en son genre puisque d’autres établissements de ce type existent ailleurs dans la région. Mais à l’été suivant, les rafles et les persécutions se durcissent et l’OSE décide finalement de fermer ces refuges à enfants et d’autres solutions, plus discrètes, sont élaborées.

Alors que l’Allemagne a envahi la zone libre et que la ligne de démarcation est officiellement supprimée le 1er mars 1943, la pression et les terribles menaces deviennent trop importantes pour Sabine et Miron Zlatin, qui décident de quitter l’Hérault avec quelques enfants. Le groupe s’installe ainsi dans l’Ain, dans une grande maison située au hameau de Lélinaz, à Izieu, avec l’aide du sous-préfet de Belley, Pierre-Marcel Wiltzer qui par ailleurs, parvient à récupérer des cartes et tickets d’alimentation pour participer aux besoins de ces jeunes gens.

Izieu est un petit village paisible, loin des grandes routes, des persécutions et des conflits. Si l’Ain est effectivement sous occupation italienne, les enfants et les adultes pensent y être en sécurité puisque l’Italie, bien qu’alliée à l’Allemagne nazie, applique une politique de bienveillance à l’égard des Juifs.

La colonie s’installe ainsi dans cette grande maison dépourvue de chauffage et d’eau courante. L’état général de la demeure laisse à désirer, néanmoins, chacun y trouve son compte et les enfants s’adaptent à ce nouveau refuge, bien que le manque des parents se fait évidemment sentir chez les plus jeunes. Certains vont à l’école, d’autres participent aux tâches quotidiennes et puisque cette colonie n’est ni cachée ni clandestine, de véritables liens se créent alors avec la population et les institutions locales.

La rafle d’Izieu

Le 8 septembre 1943, l’Italie capitule. Immédiatement, l’Allemagne s’empare des départements délaissés par son ex-allié. Dès lors, les persécutions antisémites se multiplient à très grande vitesse. Dès le début de l’année 1944, les nombreuses arrestations finissent de convaincre Sabine Zlatin de disperser les enfants. De plus, elle perd un important partenaire puisque Pierre-Marcel Wiltzer est muté à la sous-préfecture de Châtellerault.

Ainsi le 2 avril, Sabine se rend à Montpellier dans l’objectif de trouver de nouveaux refuges aux enfants. Les choses s’organisent et le départ de ces derniers est désormais programmé pour le 11 du même mois. Le 6 avril 1944, alors qu’elle est toujours dans le Sud de la France, elle reçoit un terrible télégramme, lui annonçant la rafle d’Izieu.

Ce matin-là, premier jour des vacances de Pâques, et alors que les enfants sont sur le point de prendre le petit-déjeuner, un détachement de la Wehrmacht, suivi d’une voiture de la Gestapo de Lyon, s’arrête devant la maison d’Izieu qui abrite la colonie. De manière très brutale, 45 enfants et 7 adultes sont arrêtés. Sous le chant de « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » entonné par les enfants, le convoi quitte le hameau en direction de Lyon. Au cours de ce trajet, un enfant sera relâché.

Jusqu’au 7 avril, accompagnateurs et enfants sont internés à la prison de Montluc de Lyon. Les adultes subissent des interrogatoires et tous le groupe est finalement envoyé à Drancy le 8 avril sur ordre de Klaus Barbie.

Déportation de la colonie

Tous les enfants et les adultes arrêtés au cours de cette rafle sont déportés dans six convois différents entre avril et juin 1944. Le 13 avril, dans le convoi numéro 71, 34 enfants et 4 adultes prennent la direction d’Auschwitz. Dès leur arrivée, deux des accompagnateurs et la totalité des enfants sont envoyés dans les chambres à gaz. Les 8 enfants et 3 adultes restants partiront dans les convois 72 à 76 entre le 29 avril et le 30 juin. Dans le convoi numéro 73, Miron Zlatin et deux adolescents de la colonie, arrêtés lors de la rafle d’Izieu, seront fusillés en Estonie. L’éducatrice Léa Feldblum sera la seule à revenir d’Auschwitz à la fin de la guerre.

Pour l’heure, il est encore impossible de déterminer avec certitude les informations et sources ayant permis à la Gestapo de Lyon de planifier d’exécuter la rafle d’Izieu.

Sources → Mémoriel des enfants Juifs exterminés – Maison d’Izieu

Sur le même thème…

Histoire de l’antisémitisme en Allemagne : origine et évolutions avant l’arrivée des nazis

À ses premières origines, l'antisémitisme est une histoire européenne et chrétienne. En revanche, c'est en Allemagne qu'il prend la tournure la plus tragique.

Les premiers camps de concentration nazis en Allemagne entre 1933 et 1939 : rôles et fonctionnement

Dans un premier temps, ils se révèlent être un outil indispensable à l'anéantissement de l'opposition politique au Parti nazi. Dans la seconde moitié des années 1930, ils servent à l'internement des personnes jugées "indésirables" : "criminels d'habitude", Juifs, Tziganes, chômeurs, mendiants...

Histoire de la rafle des notables

Raflés car jugés « influents » par les autorités d’Occupation, certains de ces hommes portent l’insigne de la Légion d’honneur.

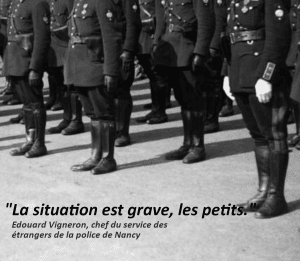

La rafle manquée de Nancy

Le 19 juillet 1942, la rafle de Nancy est déclenchée. Pourtant, et grâce à la désobéissance de tout un service de police, 350 Juifs sont sauvés d’une arrestation certaine.